澤見満月庵(旧岡田邸)は安川敬一郎、松本健次郎親子が設立した明治専門学校(現九州工業大学)と明治紡績の社宅が一体となって構成していた工業ユートピア『明専村』の一画にあります。

安川松本家と戸畑

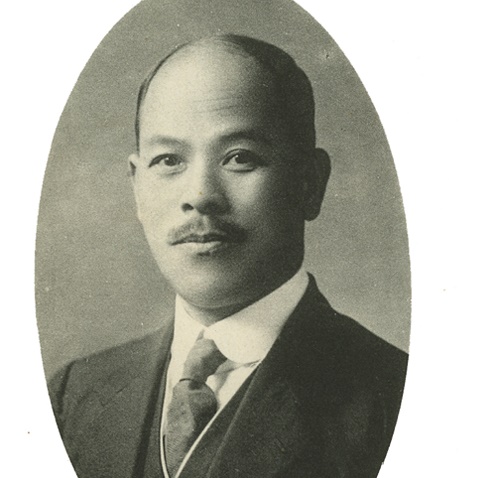

安川敬一郎 麻生、貝島と並ぶ筑豊炭鉱御三家の一人。北九州近代化の父。

炭鉱王として名高い安川敬一郎は福岡藩の亀井儒学の家に生まれ、学問を志し明治3年の静岡留学の折には 勝安房の薫陶を受けた方でした。家政のため止むを得ず始めた炭鉱業で得た利益で、子息松本健次郎と共に年来の志望であった学校設立を立案します。

松本健次郎 安川敬一郎次男。父と協力して納屋制度、炭鉱札廃止に尽力。

戸畑中原の地におよそ10万坪の土地を取得し、総裁として前東京帝国大学総長山川健次郎博士を招聘しました。設計は明治建築界の長老、辰野金吾博士に依頼しました。

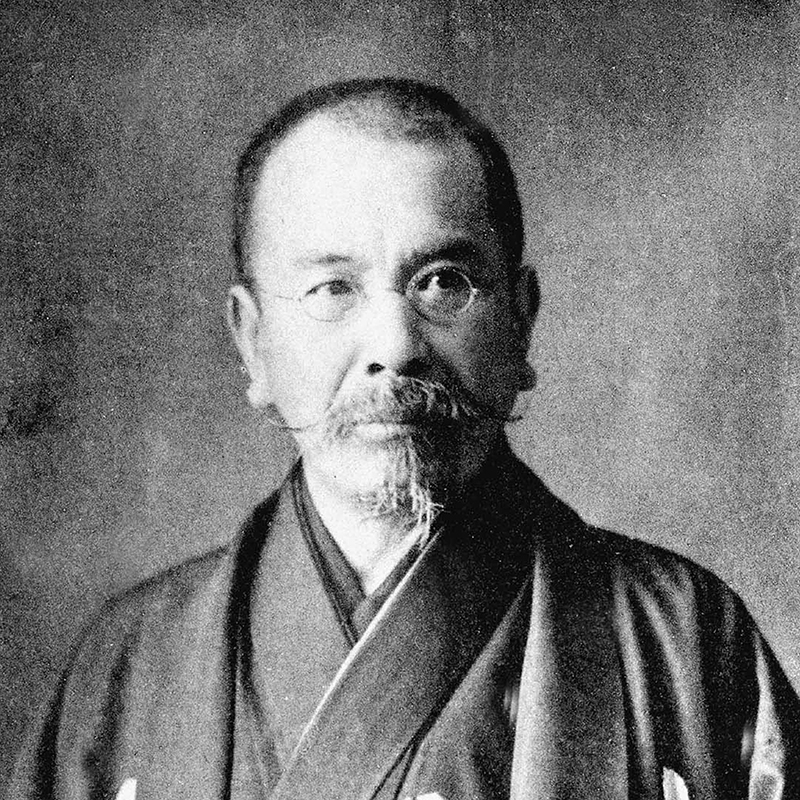

辰野金吾 日本近代建築の父。東京駅、日銀本店はじめ、全国に建築が残る。

度々戸畑を訪れた辰野博士は、余りの敷地の広漠さにどう手をつけてよいかわからぬと、嘆息したと伝えられます。

明治専門学校と明専ユートピア

明治専門学校空撮

辰野博士により、校舎と併せて周辺に建坪30~50坪の官舎64戸と、購買部、職員倶楽部、医局、水道、発電所、ガスなど最新の設備が設けられ、さながら新しい村『明専村』が創られたようでした。安川松本家と職員のために明治小学校も創設され、学内ですべての生活が賄えたようです。のちに工業ユートピア『明専村』と呼ばれる安川松本家の理想郷でした。

安川敬一郎、松本健次郎親子も戸畑に移住しました。健次郎が辰野金吾博士に設計を依頼した日本唯一のアールヌーボー住宅と言われる旧松本邸は、西日本工業倶楽部として当時の姿をそのままに留めています。

旧松本邸洋館 辰野金吾設計

旧松本邸日本館 久保田小三郎設計

空き家となっていた安川邸も、2018年に北九州市指定文化財されました。大座敷棟、本館遺構は2020年3月の公開に向けて修復中です。敬一郎の隠居宅であった洋館は修景遺産として当面公開はされません。速やかな改修が望まれます。

旧安川邸洋館 安川敬一郎の隠宅 清水組設計

旧安川邸本宅 久保田小三郎設計

安川邸大座敷 若松より移築。

明治紡績

明治紡績合資会社

明治鉱業株式会社本社社屋 久保田小三郎設計

敬一郎と健次郎は、学校創立と前後して豊富な石炭を燃料として活用できる、当時の花形産業であった紡績業に着手します。東京高等工業専門学校機械課卒で紡績業のスペシヤリスト岡田音二郎を支配人に迎え、戸畑牧山に明治紡績合資会社を設立します。岡田音二郎は明治紡績支配人としての仕事の傍ら戸畑商工会議所の会頭としても活躍しました。

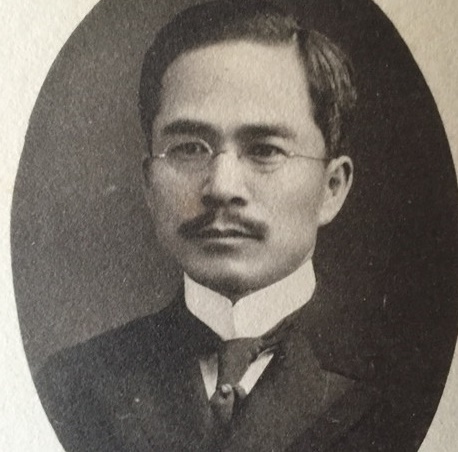

岡田音二郎 東京高等工業専門学校(現在の東京工業大学)機械課卒。明治紡績支配人。

明治紡績合資会社は、若松から戸畑に本社移転した明治鉱業株式会社とあわせ、戸畑の発展に多大な貢献をしました。しかし、昭和16年5月31日に戦時中の第一次企業整備によって福島紡績と合併し解散することとなってしまします。

澤見満月庵(旧岡田邸)

澤見満月庵

当澤見満月庵(旧岡田邸)は、明治紡績支配人岡田音二郎氏の自宅として、辰野金吾博士の下で実務を担ってきた久保田小三郎により設計施工されました。

久保田小三郎 工手学校(現在の工学院大学)第一期入学。住友臨時建築部に所属し、戸畑と大阪に久保田公務所を設立。

久保田正三郎は工手学校の第一期生で、大阪府立中之島図書館の主任技師やアールヌーボー様式を取り入れた神本理髪店の監督を務めます。

辰野金吾博士唯一のヌーボー様式建築である旧松本邸洋館建築主任を務め、日本館の設計も手掛けます。同時期に建てられた旧鴻池本店の設計施工も行い、日本におけるアールヌーボー建築の最重要人物として高く評価されています。

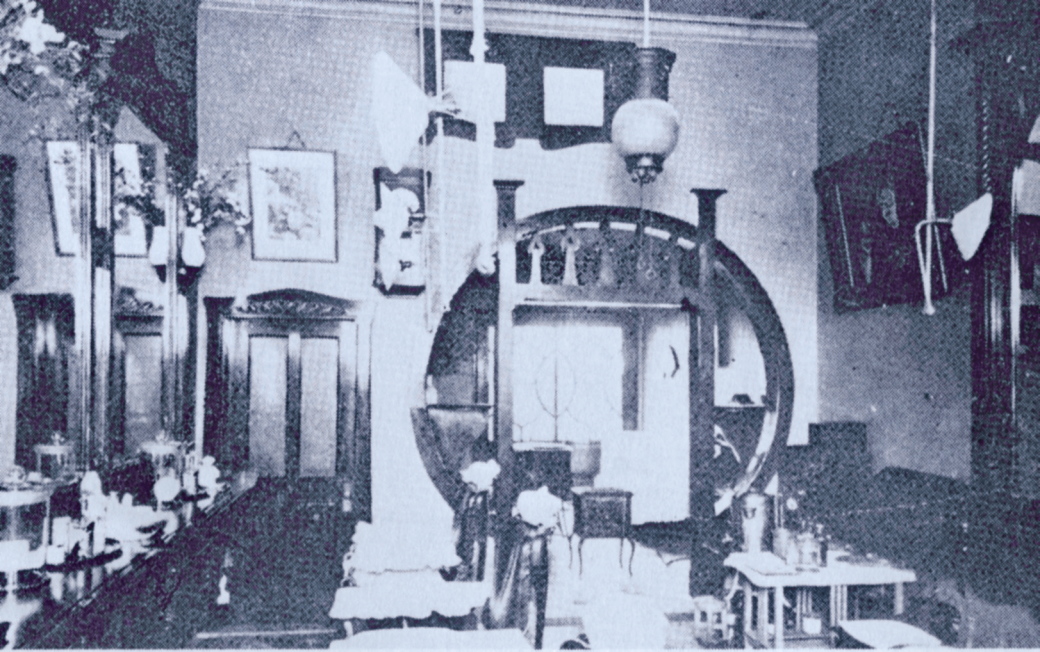

神本理髪店 日高胖設計 久保田小三郎施工 『アールヌーヴォーの洋館』より

神本理髪店 内装

鴻池組旧本店 久保田小三郎設計 写真 此花区HPより

鴻池組旧本店 久保田小三郎設計 写真 『日本の洋館第三巻』より

竹内清之助

竹内清之助は遠賀郡戸畑村の浜庄屋の家に生まれ、新聞取次、印刷業を営み昭和2年から22年まで5期県会議員を務めたあと、昭和22年から2期8年戸畑市市長として活躍しました。

昭和24年(1949年)御巡幸。浅生八幡前。

昭和26年(1951年)9月8日 ,サンフランシスコ条約調印の日に、GHQに接収されていた安川邸にて中野真吾門司市長 竹内清之助戸畑市長 ロバート G ジョンストン 浜田良祐小倉市長 吉田敬太郎若松市長 守田道隆八幡市長

1951年9月8日、日米集合写真。安川寛氏も一緒に写っています。

岡田音二郎が戸畑を引き払うに当り、戸畑商工会以来の友人竹内清之助が土地と建物を引き継ぎ、以来大切に残されてきました。

澤見満月庵(旧岡田邸)

昭和二年上棟。設計施工 久保田公務所。